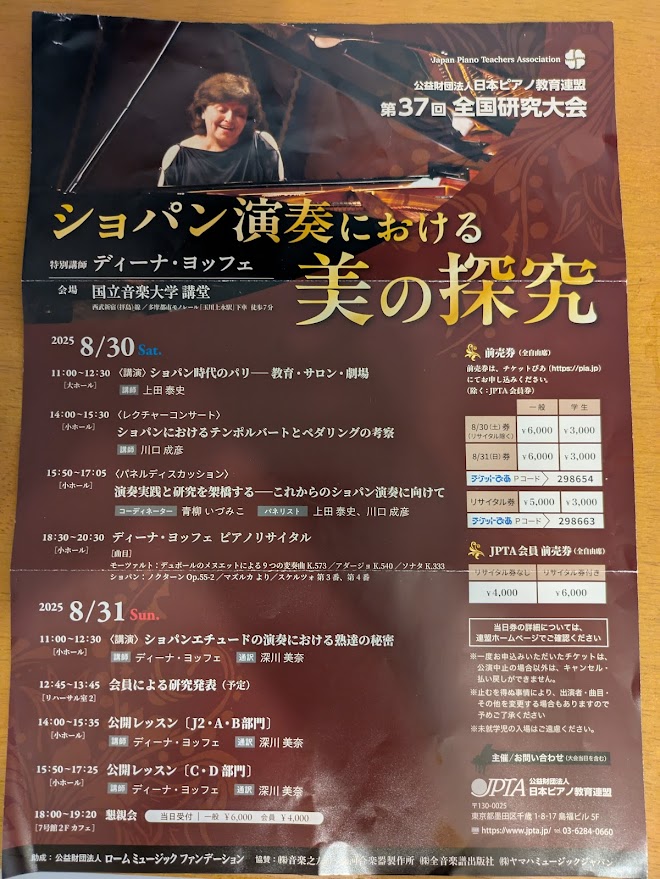

公益財団法人日本ピアノ教育連盟 第37回全国研究大会

2025年8月30日(土)・31日(日)/国立音楽大学講堂

印象に残ったプログラム

- 川口成彦先生「ショパンにおけるテンポ・ルバートとペダリングの考察」

- ディーナ・ヨッフェ ピアノリサイタル

- ディーナ・ヨッフェ先生 公開レッスン

川口成彦先生の講演と演奏

川口先生は1989年盛岡生まれのピアニストで、フォルテピアノ※1やチェンバロ※2でも活躍されています。

今回の演奏では、古楽器で奏でるショパンのスケルツォ※3を聴くことができました。

正直、古楽器といえば私の中ではバロック時代やバッハのイメージが強かったのですが、ショパンの大規模な作品でも繊細さと迫力の両方を存分に感じることができ、とても驚きました。毎日バッハを聴くほどバッハ好きな私ですが、古楽器で奏でられるショパンにもすっかり魅了されました。

テンポ・ルバート※4の解説も印象的。

「左手は木の幹のように不動に、右手は葉のように自由に揺れる」と説明され、実際に左手でテーブルを一定のリズムで打ちながら、全く違う話をされる実演には思わず笑ってしまいました。生徒への指導にそのまま取り入れたいアイデアです(^O^)/

ディーナ・ヨッフェ先生の公開レッスン

1975年ショパン国際コンクールで第2位(1位はツィマーマン)を受賞されたヨッフェ先生。

今回の公開レッスンでは、小さな生徒さんへの指導は穏やかでしたが、中学生以上になるとかなり厳しい指摘もありました。

特に心に残ったのは以下の2点です。

- 楽譜に忠実に※5

- 作曲された時代背景や情景に思いを巡らせて演奏すること

印象的だったのは、プロコフィエフ「ソナタ第6番 第4楽章※6」のレッスン。

最初は難解で正直あまり美しいと感じなかったのですが、ヨッフェ先生のアドバイスを受け、生徒さんの演奏がみるみる変化。最後には「こんなに美しい曲だったのか」と感動を覚えました。

学びと充実感

2日間、まさに音楽漬けの時間を過ごし、大きな充実感に包まれました。

普段は同業の先生方と交流する機会が少ない私にとって、情報交換ができたのも大きな収穫です。

ショパンの美の探求、そして音楽の奥深さを改めて感じることのできた素晴らしい研究大会でした。

クラシック音楽は難しいところもあるかもしれませんが、深く探求することによりその音楽のすばらしさは際限なく広がります。その感動は心の奥深いところでじわじわと広がっていくようであったり、ドキッとする場面もあったり。そのような感動を感じられる大人になったらいいなあと思いながら日々レッスンに励んでいます。

注釈

※1 フォルテピアノ:18~19世紀に使われていたピアノの前身。モダンピアノより音が軽く、繊細で透明感のある響きが特徴。

※2 チェンバロ:ピアノ以前に広く使われていた鍵盤楽器。弦を「はじく」仕組みで音が出るため、音色は華やかだが強弱の変化はつけにくい。

※3 スケルツォ:イタリア語で「冗談」「戯れ」を意味する。ショパンはこの形式を大規模でドラマチックな作品に発展させた。

※4 テンポ・ルバート:演奏中にテンポを自由に揺らすことで、表現に柔軟さや感情を与える技法。

※5 楽譜に忠実に:作曲家が書いた音符や指示を正確に再現すること。音価・リズム・強弱・アーティキュレーションなどを尊重すること。

※6 ソナタ第6番 第4楽章(プロコフィエフ):セルゲイ・プロコフィエフの作品。鋭いリズムと強烈なエネルギーを持つ20世紀ピアノ曲の代表作。